自然のサイクルに沿った料理を。

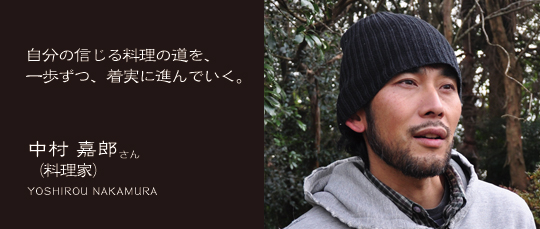

料理家の中村嘉郎さんは、2011年に埼玉県から宮崎県へ移住。現在はケータリングサービスなどを取り扱う「つちのこ食堂」を展開しています。「つちのこ食堂」が一風変わっているのは、作りたい料理を先に決めるのではなく、その時々で手に入る素材から作る料理を決めているというところ。昨今は大手チェーンのスーパーに足を運べば、季節を問わずに多くの野菜や果物を手に入れることができますが、中村さんは「できるだけ、自然のサイクルに沿った料理を作りたい」と話します。

「自分が今住んでいるのは、宮崎市北部に位置する西都(さいと)市という町です。周辺で買い物をしようとすると、地域の農家さんたちの野菜をそろえた物産所か、直売所へ行くことになります。遅い時間帯に行くと、商品が品薄。そうじゃないときでも、そのシーズンに収穫される野菜しかありません。なので、『あの料理を作ろう』と考えていても、できないんですよね。ニーズに合わせた品物があるわけではなくて、野菜に人間が合わせるしかないんです。気に入ったメニューを翌週も作ろうと思っても、その野菜が手に入らないことがあるくらいです」

要望に応えるためにスーパーを利用することもありますが、中村さんが自然のサイクルを重んじているのは、旬の味覚を大切にしている以外にも、理由があります。

「一年中、何でも手に入ることが当然の状況になっていますが、それは本当に当たり前のことなのかな、と思うんです。それは野菜だけのことではなくて、利便性を求めすぎると、どこかに負担が掛かってしまう。供給過多による廃棄処分なども、ゴミを生むという点ではその一つだと思います。快適・便利を否定しているわけではありません。ただ、今はそれが行き過ぎている部分があるので、自然のサイクルを邪魔しない程度に追求していくのがいいんじゃないかなって。この土地に来て実感したことです」

制限があるほど、考えるのがおもしろい。

宮崎市から西都市の自宅に引っ越してからの約1年で、自宅の敷地内でニンジン・スナックエンドウ・ブロッコリーなど、10種以上の野菜を育てている中村さん。収穫した野菜は、普段の食事や友人家族を招いて食卓を囲む際の料理に使っています。「自分のところで収穫できる野菜は、農家さんでいうところの“規格外”のサイズが少なくないと思いますけど、変わった形の野菜をどう料理に生かすかを考えるのが楽しいんです」と話します。

「規格外というのは、流通の問題で段ボールなどに決まった数を入れるために、少しでも長かったり曲がっていたりすると、出荷用のものから外すというものです。自分が働いていたレストランでもそうでしたが、たとえば決まった形で野菜を切り出したいので、規格外のものは使いにくかったりするんです。もちろん、こだわりのレシピで同じ味を変わらずに提供し続けることも一つの価値。でも、一つ一つの素材の形・味などの個性を生かしてこそ、料理人と呼べるのだと思います。野菜の種類も、形も、制限があるほど『じゃあ、どうしようか』と考えるのがおもしろくて。腕が試されますよね」

自宅で農作物の栽培を始めた理由について「豊かな土があるので、やらない理由がありませんでした」と話す中村さん。中村さんが手掛ける「つちのこ食堂」には、「土の子」という意味がありますが、名前に込めた思いは次の通り。

「ご飯を食べるときに、その出発点にあるものに思いをはせてほしくて。農作物が育つのは土からですし、牛や豚の食べものも土がなくてはできません。そして、すべては土へ還ります。さらには、土に触れながら作物を育てている生産者の人や、地球環境のこともみんなで考えていければと思います」

“ちゃんとおいしい”ものを作る。

中村さんが料理を作るときに大切にしているのは「“すごいおいしい”ではなくて、“ちゃんとおいしい”ものを作ること」だと言います。

「自分は“すごいおいしい”料理を作れるような、天性の才能を持っているとは思いません。でも、真っ当な手順を踏めば“ちゃんとおいしい”料理を作れる。採れたての旬のものはやっぱりおいしいですし、あとは寒いときには温かい料理というだけで、おいしさが増しますよね。そういう、細かいけど大事なことを積み重ねていけば、ちゃんとおいしいものが出来上がるんです」

すべては、料理を食べた人が喜ぶのはもちろん、自分自身が納得するために。中村さんの信じる料理の道を、一歩ずつ進んでいる途中です。

「それでも、ある種の苦悩みたいなものはずっと続いていくのかなと思うんです。仕込みの時間に、余計なことを考えて揺さぶられたり、葛藤したり。結局は『これでいいんだ』と思い直して、の繰り返しです。ただ、一つ言えるのは、一人の大人として責任ある行動を取っていきたいということ。“食”は直接、体の中に入るもので、人間を形成する大事な一つの要素です。“衣食住”という自分を取り巻く環境が、自身や周りの環境を作っていきます。自分の子供たちに残していく環境も、今を生きる一人一人が“衣食住”とどう付き合うかで決まっていく。その一端を担う一人として、どこを切られても恥じないような仕事(生き方)をするようにしたいと思っています」