幼少時から見えていた「はんこの道」

「この世に2つとある印は、印章とはいえないよ」

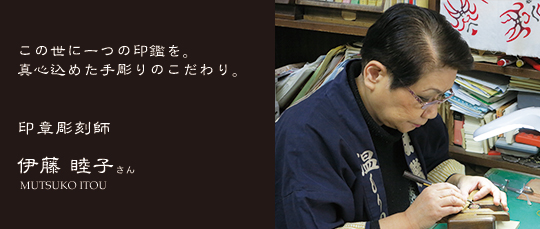

そう歯切れよく話すのは、東京都台東区にある伊藤印房の2代目・伊藤睦子さん。はんこを彫り続けて50年以上のベテランです。伊藤さんを一躍有名にしたのは、さまざまな木の枝を素材にした「小枝はんこ」。メディアにも多数出演するなど注目を集め続ける職人の一人ですが、その職人人生は決して順風満帆ではありませんでした。

「伊藤印房」の長女として生まれた伊藤さん。幼いころから、父がはんこを彫る姿を見続けてきたといいます。

「父から跡を継ぐように言われたことはなかったけど、『下町は長男・長女が家を継ぐ』と小さいころから耳にしてきたからね。小学生のころに『書道を習いたい』って、自分で書道塾を見つけて親にお願いしてね。父は、筆の字がとてもきれいで上手でね、あこがれてたのよ。今思うと、そのころからお店を継ぐっていうことを、心のどこかで意識していたのかもしれないね」

小学生のころの、ほほ笑ましいエピソードもあります。伊藤さんが朝起きると、父の作業机に彫り終えたはんこが置いてあったそうです。なんと、伊藤さんは、それらのはんこの面を、ヤスリで削って真っ平らにしてしまったのだとか。

「女の子がよく、母親のメーク道具を勝手に使って、見よう見まねでお化粧するでしょう? そんな感じで、父が夜なべして彫ったはんこを、全部平らにしちゃったのよ。もう、怒る怒る(笑)。つまりはさ、そのころからはんこをつくりたい、という気持ちがあったんだと思うよ」

進路を具体的に意識し始めたのは、高校生になってから。父親がつくるはんこを求めて、大勢の客がお店に足を運ぶ姿を見て「すごい」と思っていたという伊藤さん。ほかの道に進もうと考えたことは、一切なかったと話します。

転機になった小枝はんこ

高校卒業後、伊藤さんは父親に師事して印章彫刻の道へ。しかし、ほどなくして師匠でもある父が病気で倒れてしまいます。職人の世界では一人前になるまでに10年を要するといわれていますが、伊藤さんが父に教えを請うことができたのは4年ほど。その後は、試行錯誤しながらも独学で技能を身に付けていきました。さらに、当時は職人といえば「男の世界」。女性というだけで色眼鏡を掛けて見られてしまい、実力が認められずに悔しい思いをした時期もありました。

「父は病気だし、お店をつぶさないようにって必死だったわよ。女職人っていうだけで認められなかったときも『いまに見てろ』と思った。でも、あのころがあったから今があるんだよね。父が病気になっていなかったら、今とは違う未来になるはずでしょ。よく『神様が試練を与える』っていうけど、そう思えば全部勉強。母の介護をしている今だってそう。この歳になるまで仕事していると思わなかったけど、神様が『まだ、ちゃんとしろ』って言っているのよ」

歳月とともに、職人としての腕を上げていった伊藤さん。今なお「勉強中」とは言いながらも、その腕に自信を持てるようになったのは、小枝はんこをつくるようになってから。

「人とは違うことをするでしょ。すると、お客さんの反応もそれまでとは変わってくるのよ」

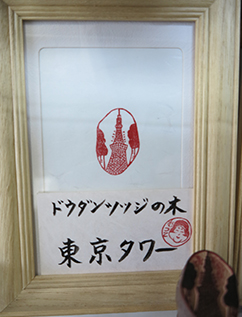

小枝はんこは、展示会で知り合ったほうき職人から「昔はお茶の木ではんこをつくっていた」という話を聞いたことに着想を得て誕生。当初は名字などを彫っていましたが、「遊印」と呼ばれる絵柄の入ったはんこをつくることで、より多くの支持を集めるようになりました。

手彫りにこだわり続ける理由

小枝はんこの素材になる木は、サクラ・ツバキ・イチョウ・ドウダンツツジなど、約20種類。採ってきた枝は、いずれも5年から10年ほどかけて天日干しします。枝の水分を抜くことで、はんこの素材に適した堅さにするだけでなく、腐敗やひび割れの原因になる虫の卵の有無などを選別しているのです。

小枝の断面は、直径2センチメートル前後。刃の太さが異なる10本以上の彫刻刀を使い分け、慣れた手つきで絵柄を彫り込みます。機械彫りが主流になった現在も、伊藤さんは手彫りにこだわり続けています。

「手彫りを続ける理由の一つは、誠心誠意込めて彫るっていうのかな。でも、それだけじゃないよ。はんこは、人生の重要な場面に必要とされるものでしょう。だから、同じものがあっちゃダメなのよ。手彫りなら、まったく同じということにはならないからね」

これからの季節、伊藤印房には、修学旅行などで浅草観光に来た学生がしばしば訪れるようになります。理由は、手彫りはんこの体験教室。一般向けにも開いており、金額は採算度外視。それでも、やめるつもりはないそうです。

「みんな、自分で彫ったはんこを見て、うれしそうな顔をしてるのよ。先生まで喜んじゃって。その様子を見ると、やってよかったと思う。準備は大変だけどね。それに、若い人がものづくりに興味を持つきっかけになってくれればいいわけじゃない。自分の培ってきた技術を通じて、日本のものづくりの発展につながればって思うのよ」