メーカー勤務後、職人の道へ

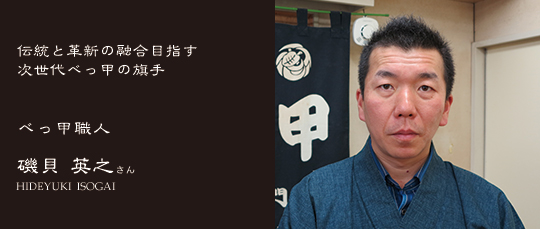

両国国技館からほど近い、東京都墨田区横綱に店を構える「磯貝べっ甲専門店」。親子三代にわたって70年以上続く老舗です。べっ甲は、タイマイという海亀の甲羅を素材にした伝統工芸品。正倉院の宝庫にべっ甲細工の施された琵琶(びわ)が保存されているほか、古くからかんざしや櫛(くし)などの装飾品として、国内で親しまれてきました。

そんな日本の伝統工芸を受け継いだのが「磯貝べっ甲専門店」の三代目・磯貝英之さん。同氏は幼少時代から、祖父・庫太さんと父・一さんが仕事をしている姿を間近に見て育ったといいます。家業を継いだのは大学卒業後、約3年間の食品メーカー勤務を経てからのこと。最初にべっ甲以外の仕事を選んだことについては、「外の空気を吸っておこうと思った」と話します。

「学生のときは周りの友人たちと同様に、就職活動をしました。後になって聞いた話ですが、もし自分が、卒業して最初から家に入るという選択をしたら、母は『絶対に外のことを知っておきなさい』と言うつもりだったそうです。就職してから、自然に家を継ごうという方向に気持ちが傾いていきました」

「小さい頃から手先が器用だった」という磯貝さんですが、駆け出しの頃は、靴べらを1本作るのに、糸のこぎりを5本以上折ってしまったこともあるそう。

「でも、今は父が褒めるくらい、糸のこの扱いが上手になって。器用じゃなくても、毎日同じことをしていれば、自然とできるようになります。最初の頃は高い材料を焦がしたこともありますけど、焦っても仕方がない。日々、目の前にある作業をこなしていくことに集中しました」

「10年」がスタートライン

駆け出し時代の磯貝さんを支えてくれたのは、熟練の職人である祖父と父。「優しく丁寧に、的確な言葉で作業のコツを教えてくれた」と、当時を振り返ります。

べっ甲特有の透明感ある飴色に仕上げるには、原材料である甲羅を丁寧に磨き抜く必要があります。模様がうまく出るように甲羅を重ねたら、万力で圧力を掛け、水と熱で張り合わせます。圧力・水加減・温度など、一連の作業のなかには、言葉で言い表せない感覚的なコツが至るところにあるといいます。磯貝さんがその感覚を磨き、一通りのことをできるようになるまでは約10年の月日を要しました。

「親父もよく言っていましたけど、お客さまに失礼のないものを作れるようになるのに、まずは10年。それぐらいやっていれば、形になってくると。いわゆる『職人展』と呼ばれるデパートの催事にも、10年経ってから参加するようになりました。しっかりと物をつくれるようになってから催事に参加して、よかったと思います。技術がないまま展示に参加して、自分のつくった物が売れる喜びを知ってしまったら、技術を磨くのが疎かになって中途半端になっていたのではと思います。10年やって、初めてスタートラインに立てたんです」

修練を積んだ磯貝さんは、満を持してデパートの催事に参加。

「初めて売れた商品は、柴犬のブローチでした。テリアのような洋犬のブローチはよくあるんですけど、日本犬のデザインはない。それで作ってみたところ、柴犬を飼っているという女性に購入してもらえたんです。うれしかったですね。いい仕事だと思いました」

「守るもの」と「変えていくもの」

かんざしなどの髪飾りや帯留めなど江戸時代から続く定番品だけではなく、磯貝さんは時代に合わせた新商品の開発に意欲的です。ネックレスやイヤリング、サングラスのフレームなどを作っているほかにも、過去には、べっ甲で作ったペーパーナイフが「東京の伝統的工芸品チャレンジ大賞」で優秀賞を受賞。また、デザイナーとのコラボレーションから2012年に生まれた「銭亀」ならぬ「銭人(ぜにびと)」は、金運と良縁を運ぶ縁起物としてマスメディアに取り上げられるなど、現在も注目を集めています。

「時代に沿った商品を作るのは、べっ甲に抱かれがちな古いイメージを払拭したいから。ただ、原材料が非常に高価なものなので、思いついたものではなく、売れるものをつくらないといけません。趣味ではないので。そこが難しいところでもあります」

新しい時代の感性を取り入れつつも、変わらないのは祖父と父が築き上げてきた基礎の部分。

「うちの特徴は、しっかりした厚みとバランスのよい反り。祖父と父が大事にしてきたことだと思います。たとえば、1つの原材料から、作れる商品の数は限られていますよね。でも、うちはペラペラの商品を3つ作るよりも、2つしか作れなくていいから厚みのある見栄えのいいものを作ろうと。そういう基本は守りながらも、時代に沿ったデザインの商品で裾野を広げていければと思います。長い歴史のなかで受け継がれてきた技術と文化を伝えていくのも、仕事なので」