専門学校在学中に弟子入りを志願

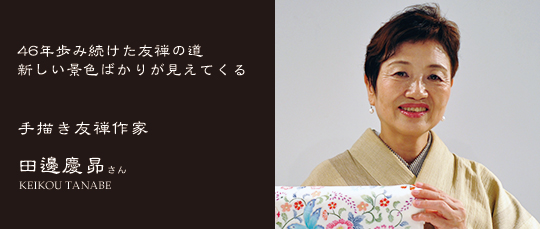

東京を代表する伝統的工芸品の一つ、「東京手描友禅」。田邊慶昴さんは、2016年に開催された第54回染芸展において「東京都知事賞」「東京山喜賞」を受賞するなど、これまでに数々の賞を受賞してきた手描き友禅の作家です。

田邊さんと着物との出会いは、初めての七五三。鹿の子絞りの赤い着物に袖を通した時の高揚感は、今でも鮮明に覚えているほどです。5歳の七五三では、祖母に着物を新調してもらえるということで、「紺地に赤い朝顔の柄の着物がいい!」とおねだりしたそう。

「着物を着ていると、それだけでみんながかわいい、かわいいと言ってくれる。それがうれしくって。その代わり、おとなしくしていないといけないですけど(笑)。着物って特別なものなんだ、と子供心に思ったものです」

すっかり着物好きになった幼少時代の田邊さん。普段から着物を着たいとせがむようになり、「ジーンズ、ワンピース、着物…というくらいに、日常的なファッションアイテムの一つになっていきました」と当時を振り返ります。

そんな田邊さんが友禅作家の道に進んだのは、広告関係の仕事を志していた専門学校時代のことでした。

「友人の夫が友禅作家に弟子入りしたというので、描いたものを見せてもらったんです。その方が弟子入りして半年経ったころの作品でしたが、その時に『あ、私のほうが上手に描ける』と思ってしまったんです。私は着物も好きだし、絵を描くこともデザインも好き。それなら、自分も友禅作家になろうと思ったんです」

すぐさま「先生を紹介してください」と友禅の組合に電話をした田邊さん。こうして、専門学校在学中に、友禅作家・田内康近氏の元に弟子入りすることになります。

兄弟子の存在が「うまくなろう」の源

弟子入り後は、作業場の掃除や兄弟子の使う道具の準備をサポートすることから学び始めます。まずは、作業場でもある家の雑巾がけ。次に兄弟子が使う墨をすり、最後は兄弟子たちが使った筆や絵皿を洗います。田邊さんが初めて筆を握らせてもらえたのは、弟子入りして半年後のことでした。

「ようやく友禅を学ぶことができると思ったら、円と直線をきれいに描く練習でした。新聞紙が真っ黒になるまで、墨色だけでひたすら練習。いつになったら色が塗れるんだろうと思いました」

しかし、現在に至るまでの数々の受賞歴は、このころに培った基礎があってのこと。通常は10年ほどで独立することが多いそうですが、田邊さんは「自分はまだまだだから」と長年に及ぶ修行時代を経て独立。共に過ごした時間が長いからこそ、兄弟子との絆(きずな)は固く結ばれています。

「田内先生は早くに亡くなってしまったので、その後は兄弟子が私の面倒を見てくれていました。でも、その兄弟子には、これまで一度も褒められたことがありません。染芸展で一番の賞を頂いた時も『ヘタクソなのにねぇ〜。ちっとも上手にならないよね』って(笑)。兄弟子は本当にきれいな仕事をする人なので、私の作品はあらだらけに見えるのだと思います。でも、そういう人がいるからこそ、いつまでも『もっと上手になろう』と思える。ありがたいです」

既成概念にとらわれないものを作りたい

田邊さんの作品は、「友禅」と聞いて多くの人がイメージする古典柄だけではなく、既成概念にとらわれない現代的なデザインが多いことも特徴。着物だけではなく、ハイヒールやバッグなどのファッションアイテムに友禅を施すこともあります。また、2016年11月17日から22日まで立川市の無門庵ギャラリーで開かれる展示会「愛しむものたち 女流ふたり展」では、ガラス作家とコラボレーションすることも決定しており、新しい表現に挑み続けています。

「京都や金沢の友禅は分業制が多いですが、東京の友禅はデザイン、色、仕上げまですべて自分でやっているので好きなようにできるんです。その分、考えることも作業することも、たくさんのエネルギーを使います。だからこそ、いつも全力投球できるようなものを作りたい。私じゃなくても作れそうなものなら、『私じゃない人に頼んでください』って」

この道を歩き始めて46年。それでも、「難しすぎて極められない。いくらやっても、うまくならないんですよ」と田邊さんは話します。

「完成したものを見て、『ここがもう少し…次に挽回しよう』と思うことばかり。若いときは見えていなかった部分がどんどん見えるようになってきますから。本当に奥が深いですよ。でも、だからこそ楽しいんですけどね。地味な作業ですけど、仕上がりをイメージして自分を叱咤(しった)激励しながらやっています。特に、依頼を受けて作るものの場合はお客様の顔がぱぁっと変わるのが楽しみで。こっちまでハッピーな気持ちになれるんです」