機械いじりの楽しさは幼少時から

ガシャコン、ガシャコン、ガシャコン、ガシャコン - 機械の規則正しい動作音が響く「浅井製作所」。埼玉県草加市の住宅街にあるこの工場では22台の機械が稼働し、1日で最大約50万本のねじを製造しています。昭和40年代に造られた機械が立ち並ぶ様や、油のにおいが漂う作業場は“昔ながらの町工場”そのもの。

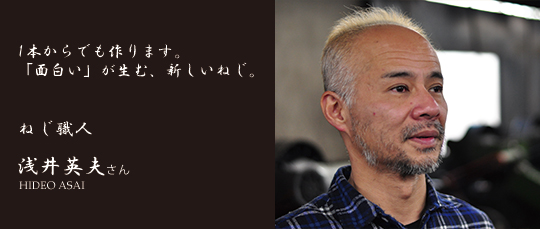

しかし、この町工場から生み出されているのは、決して“昔ながら”の物だけではありません。浅井製作所が開発した「超低頭ネジ」は、ロボットキット業界でのシェア7割を誇っただけではなく、現在ではさまざまな場所で重宝される大ヒット商品になりました。さらに、ねじを使ったユニークなファッションアイテムの数々も展開。それらを作っているのは、この町工場の代表であり、ねじ職人である浅井英夫さんです。トレードマークは金髪とひげ。「面白い物を作りたい」と話す浅井さんの笑顔には、穏やかで丁寧な話し方からは想像もできない、無邪気な少年のような一面が潜んでいます。

「昔から、機械いじりは嫌いではなかったんです。家電製品が壊れたら、とりあえずバラすタイプでしたから(笑)。どうせ壊れたのなら分解してもいいじゃないかと。父親の仕事柄、ほかの家にはないような工具もあったので、ラジコンを直したり、小学校の夏休みの自由工作ではドライバーを作って持って行ったり。機械をいじることへの愉悦感のようなものがありました。大人になってからは、洗濯機をバラして直したこともあります」

七夕の短冊に「ねじやになる」

浅井さんの父が創業した浅井製作所は約45年前、現在の場所に工場を開設。家族が暮らす住宅と隣接しており、浅井さんは幼いころから母親の横でねじの箱詰めを手伝っていたといいます。

「生まれてから現在に至るまで、ずっとこの環境で育ってきました。小学生のころには、七夕の短冊に『ねじやになる』と書いていたくらいです。といっても自分では覚えていなくて、母がその短冊を見せてくれたんですよね。でも、それぐらい自分にとって、“ねじの仕事を継ぐこと”は当たり前のこととして捉えていたんです」

高校を卒業すると同時に、“ねじや”になった浅井さん。最初の2~3年はいわゆる雑用仕事を中心に覚え、その合間に機械の操作方法を教えてもらっていました。ねじを作るには「針金の束をカットする」「ねじの頭を作るためにプレスする」など、いくつかの工程があります。いずれも自動機械による作業ですが、各部の長さ、形状などを寸法通りに作るためには、機械の精密なセッティングが必要。一つでも間違えれば、すべてのねじが不良品になってしまうので、その見極めが重要です。

「最初は、そのセッティングに2時間以上かかっていました。さまざまな種類のねじがあるので、一つ一つに最適なセッティングを頭にたたき込む必要がある。でも、それが蓄積されていくと応用も利くようになってくるんです」

現在、浅井さんは市場に広く出回っている規格品のほかにも、特殊な用途に使われるオーダーメードのねじを1本からでも製造。冒頭で触れた「超低頭ネジ」も、オーダーメードから誕生したものでした。

もっと、ねじを見てほしい

「ここに頼めば、どんなねじでも作ってくれる」。そんな評判が広まるようになったのは、顧客の新規開拓を狙って、2001年に会社のホームページを開設したことがきっかけでした。当初は大口の注文こそ来ないものの、個人や大学、企業の開発部門などから10本程度の少量の依頼が来るようになったのです。

「長さ、形状、素材…そのどれもが市場に出回っていない、特殊なものばかり。なかには、作れるかどうか分からないような依頼もありました。でも、それが逆に面白いと思ったんです。うちは“maker(メーカー)”ですから、作るのが仕事。一人でやっていますし、面白そうだと思ったものは、できるか分からなくても『やってみよう』と」

その一つが「超低頭ネジ」。二足歩行ロボットの開発をする技術者から、「ねじの頭の高さは、どれくらい薄くすることができますか?」と聞かれて作ったオーダーメード品です。ねじ込んだ後の突起が少なく、物理的な干渉を防止できることから重宝され、現在では商品リストに加えられています。

「『超低頭ネジ』については、開発と言えるようなおこがましいレベルではないんです。作っている人はこれまでにも居たはずで、市場に出ていなかっただけ。ただ、私が市場に出したときに、想像以上のニーズがあったということに過ぎないのだと思います」

昨今では、人件費削減などの理由から、さまざまな業界でねじを使わないような設計が増えているといいます。そこで、もっとねじに注目してもらおうと浅井さんが作ったのが、ねじを使ったアクセサリー。物作り系の展示会に“ねじのアクセサリー”を出展し、訪れる人々との会話を楽しんでいます。「普段はお客さんと対面で話すことがないので、楽しいんですよね」と浅井さん。

「ねじは本来、2つの素材を締結するためのもの。でも、アクセサリーには、あえて締結する必要がない場所にねじを付けているんです。もっと、ねじを見てほしいから」