あこがれと現実。夢に向かっての決意

高校生の頃、建築に興味を持ち始めた矢野さんは、進学先に東洋大学工学部(現在理工学部)建築学科を選びます。そして建築家を志すように。少しでも長く本物の建築家と接していたいと、3年時には工藤和美先生の研究室に所属し、4年時には藤村龍至先生の研究室に所属。研究室での活動を通して、2人の建築家の先生の人柄や生活の様子、何を喜びとしているのか、どんなことにこだわりを持っているのかなど、建築家という人間が持つべき要素を学んだといいます。また、さまざまなプロジェクトに関わっていく中で、将来は2人のように『若い世代と共に活動しながら社会を変えていけるような建築家になりたい』と思うようになります。 しかし、建築家として社会に出て働く具体的なイメージは4年間の学びの中では作ることができず、そしておそらくこの気持ちはこのまま同じ大学の修士課程に進学しても変わらないのではないかという不安にぶつかります。そして矢野さんはすでに決まっていた大学院への進学を辞退し、日本ではない場所で学ぶことを決意します。

二つの思考

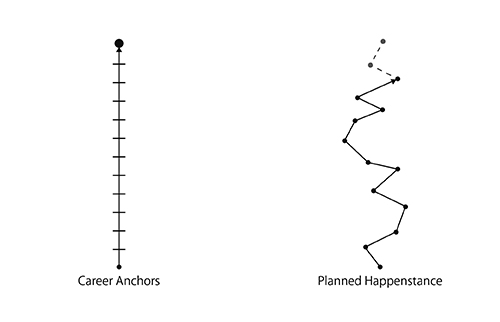

その決意の背景には、先に目標を定め最も単純かつ最短でそこへたどり着くためのキャリア形成を目指す矢野さんの思考と、様々な分野の知識を平均的に学び、何にでも対応できる能力の修得を目的とする日本の教育現場との「ズレ」があったと矢野さんは振り返ります。

「これは建築業界に限らずどんな分野にでも言えることで、日本社会全体の教育の在り方が、社会に出て働くという現実に対して少しずれているような気がしています。教育の現場と実務の現場は切り離されており、私のような思考を持った人にとっては学びづらい環境です。私が見たデンマークの教育の現場は、より実践を意識したカリキュラムが多く、また実務の現場は、より教育の現場での学びをそのまま活かすよう意識しているように思えます。即戦力として社会で活かすことができる学びを提供しているこの教育と実務の在り方は、先に具体的な将来像を定めてそれに向かって努力する『キャリア・アンカー型』の思考を持つ人に最適だと言えます。」

新たな可能性を求めて海外に学びの場を求めた矢野さんですが、一方で、海外に出ることで日本の教育の良さに気づくこともできたと言います。

「日本の教育は、目的や動機をいちいち考えずに、目の前のことに夢中になって取り組み、その先に見えた次のチャンスに手を伸ばすことを繰り返す『プランド・ハプンスタンス型』の思考を持った人にとって最適な環境だと言えます。日本では、たとえば就職活動においても、大学で専攻したものと全く違う分野に就職することが当たり前に起きますが、この傾向も極めてプランド・ハプンスタンス的です。しかし、どの国でどんな職種で働いたとしても、結局は避けられない物事、やらなければいけない仕事は山ほどあります。それらに時間を費やさねばならない事実を考えると、どんなことでも目の前のことにひたすら夢中になって取り組めるプランド・ハプンスタンス型の思考を持った人の方が、健康的な精神で毎日生活することができるのではないかと思うようになりました。」

日本と海外の教育の現状を肌で感じた矢野さんは、それぞれの良さを取り入れた学びの場を創造したいと考えるようになります。

「プランド・ハプンスタンス理論の重要性に気づいた私は、自分がこれまで軸として持ってきたキャリア・アンカー型思考をいかにプランド・ハプンスタンス型思考と共存させるか考えました。そこで、ひとつひとつのハプンスタンス(偶然)をムダにすることなく積み上げて、自分が目指すキャリアに近づくための糧とすることはできないかと思いつきました。目の前のことに没頭しながらも確実に目標に向かって経験を積み重ねるという考え方を軸にして、小さな経験や学びを寄せ集めては積み上げ、「極める」という領域に達することを夢見て努力を続けています。」

矢野さんが企画したイベント「Symposium for Integration」は、その具体的な実施例だと語ります。このイベントは、別々の分野で活躍する若者を登壇者として複数組招待し、建築分野の社会における意義をテーマに横断的な議論を行うというもので、あるきっかけで所属した環境系NPOでの活動を、自身の軸となっている建築分野につなぎ合わせるかたちで誕生しました。

「登壇者の分野も建築と環境を中心としながらも様々な分野の方を招待することで、他分野と建築との繋がり方や、繋がることで何が可能なのかを探っています。ほぼ毎年1,2回開催しており、現在はイベントを通じて知り合った方数人と建築関連のプロジェクトを企画しています。確実に次のステップにつながっています。」と大きな手ごたえを感じているようです。

デンマークでのフォルケホイスコーレとの出会い

■フォルケホイスコーレとは

フォルケホイスコーレは、大まかに言うと以下の様な特徴があります。

・全寮制であり、学生だけでなく教員も同じ学校の中に暮らす。年齢や国籍が異なる人たちが仲間として同じ時間を過ごすことで、社会は様々な他者との関係で成り立っていることを経験を通して学ぶことができる。

・対話を何よりも重んじており、ディスカッション主体の授業が古くから用いられていることはもちろん、授業以外でも集団で話し合って何事もその場で決める。この文化の中で暮らすことで、学生は民主主義的思考を自然に学ぶことができる。

・デンマーク国内に70校ほどあり、17歳以上であれば誰でも入学可能であるため、人生の中で立ち止まりたい時に入学して自分を見つめ直すことができる。

・ 試験や成績は一切ないため、他人の評価ではなく学生本人が満足するまでできたかという自己評価によって振り返ることができる。

・学校によってフォーカスしている分野は様々であり、また1つの学校の中でも多種多様なカリキュラムが用意されている。殆どの授業が選択制であり、自分が学びたいものだけを選択して学ぶことができる。

留学生を受け入れているフォルケホイスコーレも多く存在し、在籍している日本人もいるようですが、限られた層の人々だけでなく、より多くの日本人に知ってほしいと考えた矢野さんは、デンマークで知り合った日本人の友人とフォルケホイスコーレを広めるべく、活動を始めます。 後編は矢野さんが夢の実現への一歩を踏み出すため、2つのNPO団体を設立したお話に続きます。