文芸翻訳から、評論の道へ

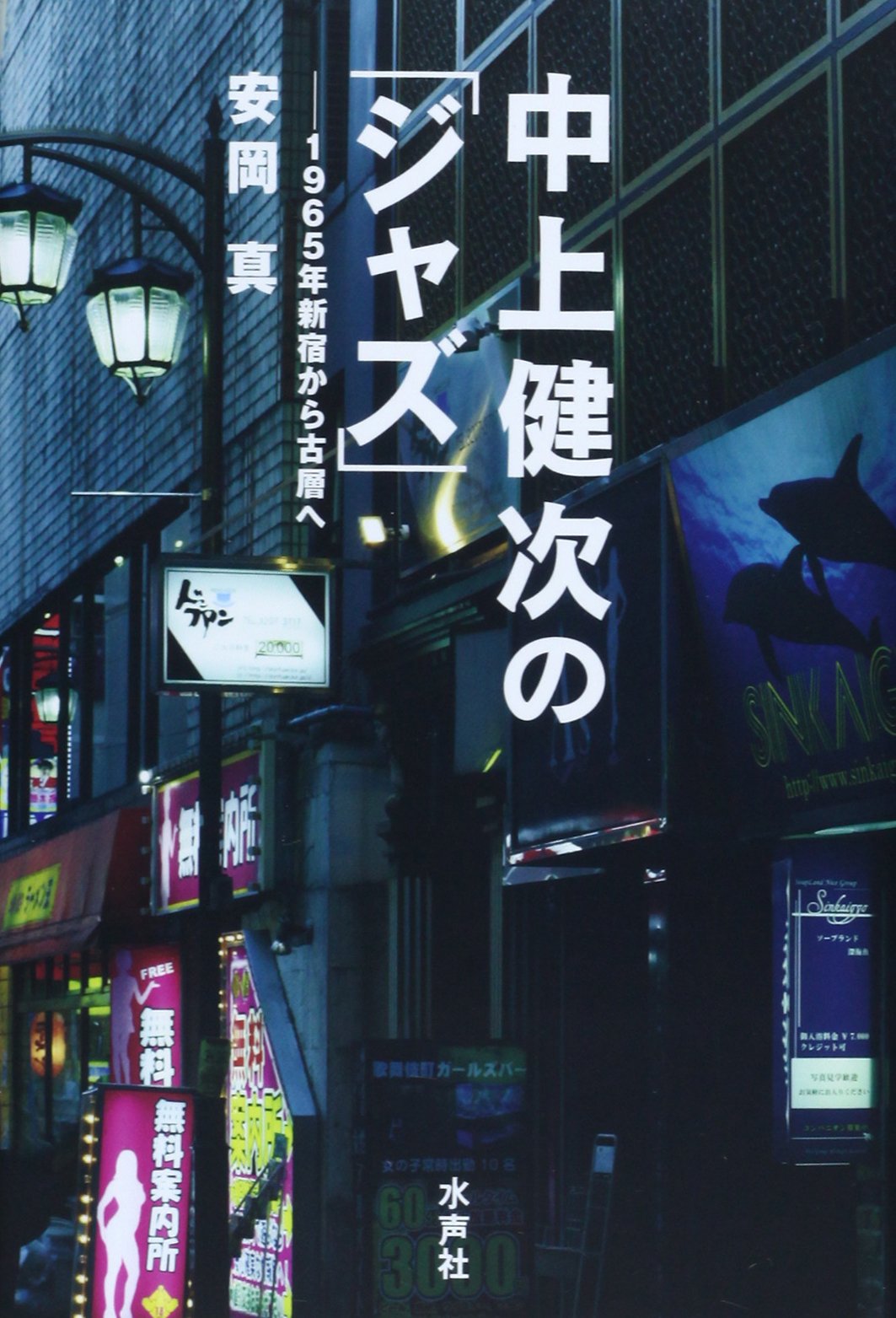

翻訳家・文芸評論家の安岡真さん。日本で大ヒットした映画『ホーム・アローン』の小説版をはじめ、数々の文芸翻訳を手掛けてきた人物です。現在は、埼玉県にある東京国際大学の准教授として教壇に立ちながら、研究・執筆活動を並行。2013年には、“戦後初の芥川賞作家となった文豪”をテーマにした著書『中上健次の「ジャズ」-1965年新宿から古層へ』(水声社)を出版し、文芸評論家としてデビューします。それは「学生時代、翻訳家ではなくてライターになりたかった。自分の本を出したかったんです」と話す彼が、50代にして咲かせた一つの花。翻訳家・大学講師として確かなキャリアを重ねながらも、若かりしころから抱き続けた志を手放すことはありませんでした。

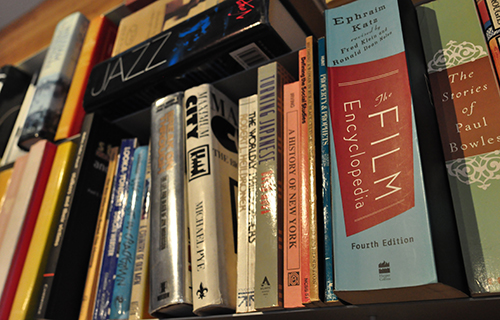

「文芸が好きでね。ライター志望だったんですよ。大学院はアメリカに留学していたので英語もできる方だし、自分の資質を最大限に生かす道は何だろうと考えたときに『翻訳だ』と。大学院を修了した1983年の春に、日本の貿易会社に就職したのですが、同時に翻訳の通信教育に申し込んで。『医薬品の雑誌の編集長を知っている』という同僚に、その人を紹介してもらって、同年の9月ごろから、会社の仕事とは別に翻訳の仕事を受けるようになりました」

80年代の日本は、アメリカのサブカルチャーに光が当たった時代。「当時の雑誌では、競うかのようにアメリカ特集が組まれていて、翻訳の仕事も引く手あまたでした」と、当時を振り返ります。世の中の流れが追い風となった1984年、安岡さんは会社を退職してフリーランスの翻訳家になります。

行動を起こして手繰り寄せた、希望への道

2年ほどは、翻訳者の名前が記載されない「無署名原稿」の仕事をしていた安岡さん。一時期は英語塾の講師で収入を補っていましたが、たちまちサラリーマン時代を超える収入を手にするように。一方で、心の中には焦燥感もありました。

「20代後半に差し掛かるころは『自分はいつ、“物”になるのだろう』と、気になっていました。作家のデビュー年齢を調べたところ、太宰治や三島由紀夫は10代のうちに、ゲーテやドストエフスキーは25歳のころに代表作と呼ばれるものを書いている。自分は名前の出ない医薬品の翻訳記事ばかりを書いて、これでは未来がないなと感じたんです」

そんな駆け出し時代のある日、書店で手にした1冊の雑誌が、安岡さんの人生を大きく変えることになります。

「米エクスァイア誌のクリスマス特集号でした。巻末で紹介されていたT・オブライエンの短編が気になって購入してみたところ、非常に面白くて。それを翻訳して、アメリカ文学を扱っている雑誌の編集長、数人に原稿を送ったんです」

反応はいずれも好感触で、複数の出版社から仕事が来るように。1991年には、ボクシング小説「陽の沈む街へ」で書籍翻訳デビューを果たし、希望していた文芸翻訳の道を歩み始めます。

ロープの節目をどれだけ作ることができるか

自身の名前が載った喜びから、雑誌の記事をコピーして友人に送っていた安岡さん。すると、記事を読んだ一人の友人から連絡が。その友人は短期大学の助教授を務めており、「翻訳の仕事を業績にすれば、大学の仕事に就けるのでは」という提案でした。

そうして、1993年からは英語の非常勤講師として、複数の大学で授業を掛け持つように。99年には、現在も在職する東京国際大学の専任講師に就任します。同大学に勤めてからは、アメリカの古典作家や心理学の専門書など、アカデミックな翻訳の仕事を手掛けるようになりました。

「その時点で、あらゆるジャンルの翻訳を経験しました。そこで、翻訳をする際に必要な作品への理解能力を生かして、文芸評論の道に進んでみようと思ったんです。それと、翻訳家としてはいくつも本を出してきましたが、文芸というところで仕事をしていると、自分の著作を生み出すというのが一つの達成。その志は、絶えず持っていました」と安岡さん。

「仕事には、節目となる人物や出来事があります。自分の力だけではロープを上ることができなくても、節目があれば上に行ける。そして、その節目を手繰り寄せるのは、志だと思うんです。僕であれば、20代のころに抱いた『自分の本を出したい』という気持ちを、過ぎ行く日々のなかで見失わないことでした。最終地点にはまだいないかもしれないけれど、若かりしころの志を実現できたことは幸運だったと思います。人にも恵まれていた」

現在は、評論家としての2作目を執筆中。次なるテーマは、小説家の三島由紀夫です。

「最近は文芸書が売れなくなっています。長年、書評の仕事をしていて感じるのは、その理由の一つに『評論』がやせ細ってしまっていることがあると感じます。第三者の立場で作品を解剖したり、クリティカルな分析を加える人がいる―。いろいろな意見をぶつけ合ってこそ、状況はよくなるもの。自分は文学界の人間ではないので、筆を曲げずに物が言える。使命感とは言いませんが、文芸が好きだからこそ、作品としての評論を書き続けていきたいんです」