箒作りは毎日、新しいことに取り組むような仕事

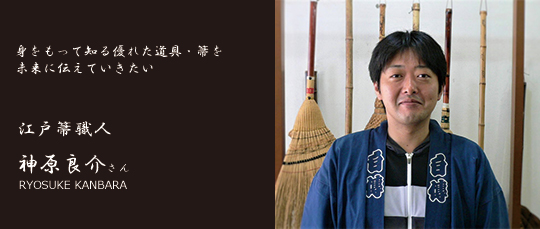

東京・京橋にある創業天保元年の江戸箒の老舗・白木屋傳兵衛。ここには現在、4人の職人がいますが、その一人が神原良介さんです。神原さんは大学卒業後、さまざまな仕事を経験しましたが、今から8年前、江戸箒作りの道に飛び込みました。

「基本的に作業は、親方(職人頭)が作っている流れを見て覚えます。入社したときは、『とりあえずやってみなければ分からない』と思って始めましたが、1本目ができたときには『これなら続けていけそう』という気持ちになりました。でも最初のうちは、1日に1本作るのがやっと。今は短い箒を6〜7本、長いものは3〜4本ぐらい作っていますよ」

江戸箒とはホウキグサで編み上げた、柔らかさとコシを兼ね備えた箒のこと。箒はさまざまな段階を経て完成します。まずは材料のホウキグサを水に浸し、手で扱えるぐらいの柔らかさにします。そして1週間かけて乾かした後、いよいよ箒作りが始まるのです。

「箒の作り方の大部分はみんな同じですが、細かいところに職人それぞれのこだわりがあるんです。だから私たちが見れば、誰が手掛けたものかすぐ分かりますよ。仕事をしているときも、お互いどのようにやっているのかを見て、『あの人はこうしているのか』と勉強しています」

ホウキグサは季節や天気によって状態が異なり、扱いが難しいのだそう。

「草の状態がいつも同じではないので、毎日、新しいものに取り組んでいるような感覚です。そこがこの仕事の大変なところでもあり、面白いと感じるところでもありますね」

お客様と話すことで箒のよさを伝える実演販売

神原さんは、デパートなどで行われる実演販売に行くことも多いのだとか。普段、作業場で黙々と仕事をしているのとは違い、お客様の声を直接聞けることはいいことだと話します。

最近では、箒は高性能の掃除機に取って代わり、掃除に使う道具というより、日本の伝統を感じさせる民芸品のような印象を受ける人も多いかもしれません。

「“まだ残っていた”と思われるのはちょっと悔しくもありますが、昔ながらの箒を懐かしがってくださる方もいますし、品物を買った翌日に、わざわざ使った感想を伝えに来てくださるお客さまもいらっしゃいます。最近では、若い人を中心に昔ながらの道具が見直されているようで、箒になじみのない方が買っていくことも多く、箒に初めて触れる方には使い方もお教えしています。感想を伝えに来てくださるお客さまも初めて購入された方が大半です」

こうした場所での神原さんは、箒職人であるだけでなく、箒をこれからにつなぐ役割も果たしています。

「私たちは、箒がいかに優れた道具であるかを分かっています。ですから、飾ってもらうものではなく、実際に使うためのものとして、箒のよさを伝え、その使い方についてもお話しています。例えば、狭いところからほこりをかき出すときには箒の先が折れ曲がってしまうので注意が必要、しまうときには立て掛けるのではなくつるしておく、といったことです」

新しい試みにも挑戦し、箒を将来につなげる

最近では、お客様から長さや形など、個別の要望に合わせた箒を作ってもらえないか、というオーダーもあるそうです。

「“昔から形が変わらない物”というのは、そこに何らかのよさがあるからだと思います。箒なら、持ったときのバランスや掃きやすさなどがちょうどよかったから、今の形が支持され続けてきたのでしょう。でも、最近はお客様からいろいろなリクエストをいただくことも増え、状況が変わってきています。そこで、私たちもそうした声に応えていこうとしているところです」

白木屋傳兵衛の親方で職人歴60年以上の高木さんも、後輩たちの声に耳を傾け、新たな取り組みに賛同。歴史ある老舗で道具作りをしている「親方」と聞くと、頑固一徹、昔ながらの信念を曲げない怖そうな人という印象を受けがちですが、それは思い違いのようです。

「親方は天使みたいな人。怖いところなんて全くなく、新しいことをやってみようという、私たちの意見も取り入れてくれます」

最後に、これからのことについて伺いました。

「今まで続けてきたことを大事にしながら、お客様が求める要望にも応え、自分たちが身を持って知る箒のよさを伝えていきたいと思っています。私たち職人にとって、今とこれからをつないでいくことも役割の一つなんです」