1級建築士

学科合格必勝コース

- 学科

- 対面指導

学科合格に必要なインプット学習から、実戦力を鍛えるアウトプット学習までバランスよく対策を行う、実績抜群の学科対策コースです。

いつでも質問できる対面講義で、難関の建築士試験においても、不明点を残さない講義を実施。

学科高得点者は、設計製図試験の合格率が高いことが判明していることから、当学院では学科試験の高得点合格にこだわった指導を行います。

講座特徴

合格実績No.1スクールのスタンダード学科講座

合格実績No.1スクールのスタンダード学科講座

直近10年間(H28~R7)の1級建築士試験において学科・製図試験を同年で合格した全国ストレート合格者の「およそ6割(59.2%)※」は総合資格学院の受講生でした。

※直近10年間(H28~R7)全国ストレート合格者合計14,345名中、当学院受講生8,493名 全国ストレート合格者占有率59.2%

一発合格にこだわるなら、対面講義

一発合格にこだわるなら、対面講義

難関試験だからこそ、「不明点はその場で、すぐ質問できる」「受講生の理解度に沿った講義が行われる」「講師を前にすることで自然と集中力と緊張感を高められる」極めて学習効果と学習効率のよい対面講義が必要です。

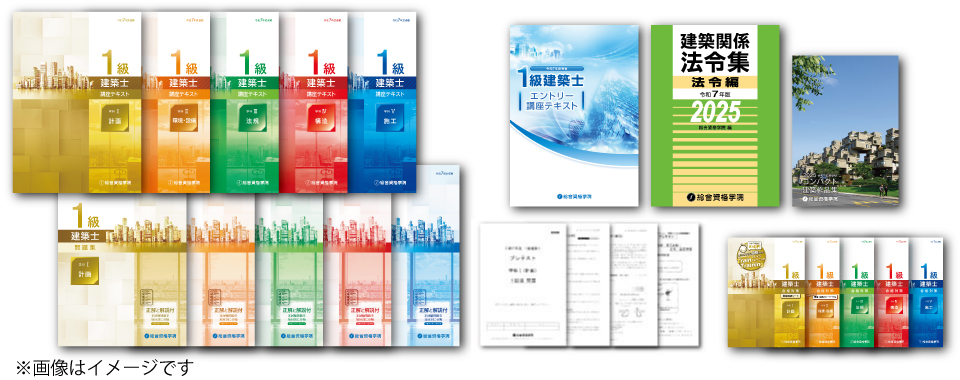

圧倒的な充実度を誇るオリジナル教材

圧倒的な充実度を誇るオリジナル教材

資格試験では、教材の善し悪しが合否を分けるといっても過言ではありません。

当学院のテキストは、過去10年余りの出題を分析した独自のデータに基づき、内容の構成およびボリュームを決めてい

るため、出題頻度の高い項目や、今後出題が予想される項目が、過不足なく盛り込まれています。

教材の詳細はコチラ↓↓

知識の土台をつくる「早期講座」

知識の土台をつくる「早期講座」

当学院では、本格的な学科対策を開始する前に、早期講座を実施。原理・原則をはじめ、実際の手順・手続きを確実に理解するための「エントリー講座」、建設業界の最新動向を押さえた「新傾向講座」、建築工事の流れをビジュアルで学べる「建築施工実務講座」で、早期に基礎固めを徹底して行います。

知識を確実に定着させる学習サイクル

知識を確実に定着させる学習サイクル

知識を確実に定着させ、その知識を基に得点できるようにするため、予習・講義・復習の各段階ごとに専用の教材を用意。各段階ごとに細めに理解度と知識の定着度を確認することで、どなたでも確実なレベルアップが可能です。

講座概要

概要

- 受験年度

- 令和8年

- 学習期間

- 受験前年度の10月上旬~

| 10月 | 11月 | 7月 |

|---|---|---|

| 早期講座 | 学科合格必勝 コース |

学科本試験 |

講座日程

受講料

900,000円 (税込990,000円)

一般教育訓練給付制度

利用可

備考

※過去に受験経験がある方など、実力者の方には「1級建築士ビクトリー合格必勝コース」 がお勧めです。

※学習する内容・カリキュラムについては、変更を行う場合があります。

※開講日程は教室により異なる場合がありますので、詳細は最寄りの各校までお問い合わせください。

※水曜コースは教室によって開講していない場合がございます。詳細は最寄の各校までお問い合わせください。

※対面(ライブ)講義は教室によっては通学映像講義となる場合があります。

※1級建築士の受験には、卒業の学科・学部、取得資格などの規定があります。受験資格については、必ず前もって試験実施機関等にお問い合わせの上、ご確認ください。 試験実施機関:(公財)建築技術教育普及センター

本コースの流れ

学科対策コースの流れ

早期講座

エントリー講座

本格的な学習の前に重要ポイントの基礎を学習することで、学習の土台をつくります。また、続くエントリー演習講座で理解度を確認、弱点を補強します。

建築施工実務講座

建築現場映像を視聴し、工事の流れ・手順・専門用語の理解を具体的にイメージできるようにします。

本試験解説講座

令和7年度学科本試験問題の重要ポイントと新傾向問題を徹底分析の上、わかりやすく解説します。

新傾向講座

新規に出題が予想される「法改正」「新基準」「新技術」等に関する項目を早期に学習し、新傾向問題への対策を万全にします。

エントリー演習講座

エントリー講座の全範囲の演習テストを実施。弱点を浮き彫りにし、該当項目の受講を進めることで基礎力を完成させます。

構造力学基本テスト/構造力学基本ゼミ

構造力学の基礎力を確認し、苦手な受講生には基本をしっかりマスターできるよう、個人指導に近い講習でレベルアップを図ります。

エントリーテスト/カウンセリング

基本事項の理解度を再確認し、テスト結果をもとに、カウンセリングを実施します。

学科合格必勝コース(学科Ⅰ-計画)

- 【居住施設/学校教育施設/社会教育施設/細部計画/建築作品(居住・学校・社会)】 建築作品は最低限、過去問を押さえる。

- 【医療施設/高齢者施設/商業施設/建築作品(医療・商業・保存再生)】 「具体的な実例」をイメージし、「スケール感覚を持って」ポイントを押さえる。

- 【建築生産(マネジメント)/建築積算/都市計画/災害に関連した都市・建築物等の整備】 「建築士の業務」をイメージしながらポイントを理解する。

学科合格必勝コース(学科Ⅱ-環境・設備)

- 【日照・日射/採光・照明/色彩】現象・感覚と結びつけて理解する。

- 【室内気候と気象/換気/熱・結露】必要換気量などの計算ができるようになる。

- 【空気調和設備/省エネルギー・保全・管理(1)】空気調和設備の全体構成・しくみを理解する。

- 【音響/給排水・衛生設備】音に関する単位や現象、公式などを理解する。

- 【省エネルギー・保全・管理(2)/電気設備/昇降機設備/防火・防災設備】各設備の用語や数値など一つ一つ整理しながら確実に理解を進める。

学科合格必勝コース(学科Ⅲ-法規)

- 【確認申請/制度規定/構造耐力/建築士法】確認申請を始めとする各種建築手続の流れを理解する。

- 【耐火・防火/防火・準防火地域/防火区画等/内装制限】耐火・防火関連の定義及び防火区画などの条文の全体構成を把握する。

- 【道路/用途地域/面積・高さ等の算定方法/容積率・建蔽率/高さ制限】計算問題の解法手順を反復練習により身につける。

- 【避難施設等/避難安全検証法/地区計画・建築協定/構造強度】構造強度規定の体系を掴み、構造計算と仕様規定を理解する。

- 【一般構造/都市計画法/消防法/高齢者障害者等移動等円滑化促進法/建築物省エネ法】関係法令の出題ポイントを押さえ融合問題への対応力を身につける。

学科合格必勝コース(学科Ⅳ-構造)

- 【静定梁・静定ラーメン/断面の性質と応力度/建築材料(コンクリート・木材)】応力・組合せ応力度を求められるようにする。

- 【トラス部材の軸方向力/部材の変形/座屈】覚えた公式を使えるようにする。

- 【不静定構造物/振動】変形を描き応力を求められるようにする。

- 【骨組の塑性解析/建築材料(鋼材・金属)】終局状態の荷重・応力を求められるようにする。

- 【荷重・外力/構造設計(Ds除く)】構造設計の原理原則を理解する。

- 【鉄骨構造/制振構造・免振構造/木質構造】鉄骨構造の特徴や設計に関するポイントを理解する。

- 【鉄筋コンクリート構造/合成構造・混合構造/PC造/耐震診断・耐震改修(RC造)/壁式RC造/非構造部材】鉄筋コンクリート構造の特徴や設計に関するポイントを理解する。

- 【基礎構造/構造設計(Ds関連)/構造計画等】基礎構造の設計に関するポイントを理解する。

学科合格必勝コース(学科Ⅴ-施工)

- 【請負契約/施工計画/工事管理/申請・届出】発注者・受注者・監理者の関係や、各種申請・届出について理解する。

- 【地盤調査/仮設工事/材料管理/土工事/山留め工事/基礎工事】仮設工事の目的や竣工後には見えなくなる杭のポイントを理解する。

- 【鉄筋工事/型枠工事/コンクリート工事】鉄筋・型枠工事・コンクリート工事のポイントをまとめて理解する。

- 【鉄骨工事/プレキャスト鉄筋コンクリート工事/メーソンリー工事/ALCパネル工事/防水工事/木工事】鉄骨工事の加工・組立や各種工事のポイントを理解する。

- 【張り石工事/タイル工事/左官工事/屋根および金属工事/カーテンウォール・ガラス工事/内装工事/塗装工事/設備工事/改修工事】内・外装工事の施工手順について理解する。

早期診断テスト

講義8回目までの範囲。履修範囲の理解度確認を行い、模擬試験(1)へ向けた修正と対策を行います。

仕上げテスト

本試験における出題頻度の高い重要項目を中心に出題。難易度の高い問題で得点力アップを図ります。

模擬試験

模擬試験(1)

苦手分野を明確にし、弱点の克服・得点力強化を図ります。

模擬試験(2)

現状のレベルを認識し、直前期に向けて苦手項目を洗い出します。

模擬試験(3)

直前期の学習優先順位を明確にし、ラストスパートを図ります。

総合模擬試験

学習の成果を確認し、最終調整を図ります。

ラストスパート問題解説

本試験レベルの予想問題・新傾向問題にチャレンジし、本試験対策を行います。

学科本試験

教材

学科対策教材

学科テキスト

出題頻度の高い項目や、今後出題が予想される項目を過不足なく掲載。各単元の冒頭には「重要ポイント」として、押さえておくべきポイントがコンパクトにまとめられており、重要な内容はスペースを大きく取り、図やイラストを用いて詳細に解説しています。

さらに、覚えるべき公式や、過去問題の出題例 、テキスト本文の補足事項・関連事項・用語なども掲載しているため、合格に必要な知識を無理なく身につけることが可能です。

学科問題集

過去11年間に出題された本試験問題を項目別に分類し、原則として難易度順に、同じ難易度の場合は出題年度順に掲載。巻頭の出題分類表は、過去の試験傾向が一目でわかる構成になっています。さらに正誤の根拠をしっかり把握するために、すべての選択肢に解説を掲載。正しく理解することで、暗記ではない、真の知識の定着につながります。

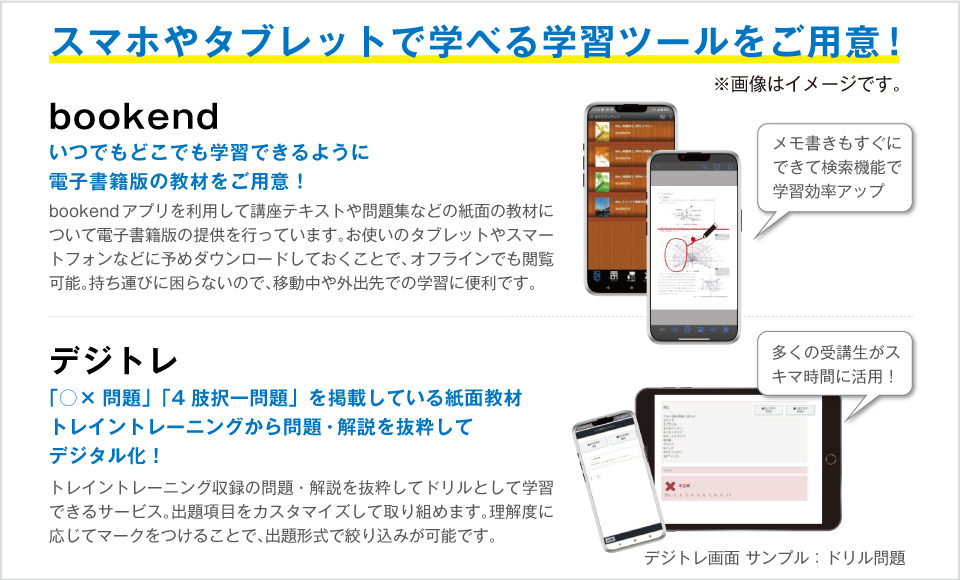

トレイントレーニング

通勤時間や仕事の空き時間を利用して学習できるよう、各科目の重要ポイントをコンパクトにまとめたハンディサイズのトレーニングブック。テキストの各単元に掲載されている「重要ポイント」と、過去問の内容を効率よく学習(確認)できる「○×問題」「4肢択一問題」を掲載しています。

建築関係法令集

学科試験では「法規」攻略が合格のカギとなります。当学院の法令集は「見やすくて、引きやすい」と大評判。講義では、引きたいところを即座に引けるテクニックも学べるので、本試験で圧倒的に有利となります。もちろん試験会場への持ち込みも可能です。

各種テスト

予習から本試験レベルの応用問題まで、着実に実力が身につく「合格サイクル+継続学習」のためのオリジナル教材。基礎学習で身につけた知識を、確実に得点に結びつけるための実戦型教材です。

エントリー講座テキスト

1級建築士の学習を進めるうえで基本となる事項を、イラストや表などを使ってわかりやすく解説しています。学習の土台を作ることを目的とした教材です。

コンパクト建築作品集

過去の出題作品だけでなく、本試験への出題が予想される建築物や、話題性のある建築物等を厳選して掲載した作品集。カラー写真や図を豊富に使用しているので、実際の建築物の具体的なイメージをつかむことができ、理解の向上につながります。

建築施工材料

施工の現場に直接立ち会う機会の少ない受講生にとって、部品や金具などの正しいイメージをつかむのは非常に困難なことです。当学院では各教室に1セットずつ、建築施工材料を用意しています。実物を手に取り、正しいイメージをつかむことで、施工の学習効果が飛躍的に高まります。

1級建築士合格者の声

里吉 佑麻さん

設計事務所(内装設計)

大学院卒業後、社会人として忙しい毎日を送りながら自分がちゃんと勉強を続けられるか不安があったんです。どこかの学校には通うつもりでいたので、大学院の先輩にいろいろ話を聞いていました。そのなかで、総合資格学院はカリキュラムがしっかり組まれていて、面倒見がいいということだったので、「ここなら自分でがんばれそうだ」と決めました。

肥留川 敦斗さん

建設会社(CADオペレーター)

専門学生の時に2級建築士を取得した際の教材が総合資格学院のものでした。写真やイラストが使われていてわかりやすく、絶対的な信頼を置いていました。また、決め手はライブ講義で、豊富な経験から発されている講師の一言一言が、テキスト以上の価値があると感じていました。