NPO団体IFAS設立

より多くの日本人にフォルケホイスコーレを知ってほしいと考えた矢野さんは、デンマークで知り合った日本人の友人とフォルケホイスコーレを広めるべく、活動を始めます。そして立ち上げたNPO団体がIFASです。 IFASとしてまず取り掛かった活動は、デンマーク国内に70校ほどあるフォルケホイスコーレに関する情報を、日本人に対して広めること。

「地道に各学校の情報を集め、ウェブサイトを開設し一覧できるようにしたり、メンバーが日本に帰国した際にはイベントを開くなどして、自分たちの手の届くところからフォルケホイスコーレの認知度をあげています。」

同時に、日本人を受け入れたことのないフォルケホイスコーレは日本人を受け入れられるよう、すでに日本人を受け入れたことのあるところには受入状況を改善できるよう提案するなど、フォルケホイスコーレ側の環境整備も進めたといいます。

「しかし、フォルケホイスコーレのことを知り興味を持つ人はいても、いきなり学校を休学したり会社を辞めたりして入学する決断ができる人は極稀です。そこで、いくつかのフォルケホイスコーレと協働で1?3週間ほどの短期体験プログラムを構成し、日本人に提供する活動を開始しました。」

学校が持つ魅力を大切にしながらも、学習カリキュラムの作成、提供やその他のマネジメントはIFASが行っているため、英語が話せない日本人でも安心して参加できるのが特徴。2016年は2校と提携してプログラムを実施。ウェブやイベントで情報を発信するだけなく、体験を通してフォルケホイスコーレの魅力を伝えることに成功しました。

デンマークで行う短期プログラムに確実な手応えは掴みつつも、より直接的な方法で日本にフォルケホイスコーレを広めていくためには、活動の拠点をデンマークではなく日本に移し、日本国内で体験を作ることが重要であると矢野さんは考えるようになります。そして現在では、将来的に日本にフォルケホイスコーレを設立することを目標に、日本国内でプロジェクトを実施することに活動の重心を置いているそうです。

「フォルケホイスコーレは田舎に設立されるのが基本であるという特性も活かし、日本の地方衰退問題の改善、空き家問題の解決など、社会が抱える問題と絡めた事業に育て、新たな教育の在り方、それに伴った空間のあり方を提案していきたいと考えています。」

新たな挑戦『JaDAS』の設立

イギリスに留学していた頃から、日本の建築学生はもっと海外に出て、考え方を広げるべきだという思いを抱いていた矢野さん。しかし自身も留学するのはとても大変だったように、「日本の建築学生が、気軽に海外で建築を学べるような機会はなかなか無い」という課題にぶつかります。そこでIFASでの経験から、「建築分野でも短期留学プログラムを開講する。」という新たな思いが生まれました。 デンマークでの矢野さんの新たな挑戦は『JaDAS』(Japan and Denmark Architectural Studies)の設立。日本の建築学生が気軽にデンマークに来て、現地の学生と協同で設計作業をしたり、現地の労働環境を覗くことができるような、短期サマープログラムを創ります。

「JaDASというこのプログラムは、日本、デンマークの建築学生が協働で設計を行い、その共同作業の中から学びを発見してもらうというもので、デンマークで活躍されている日本人の建築家、勝目雅弘さんや加藤比呂史さんなどの力をお借りし必死の思いで実現しました。」

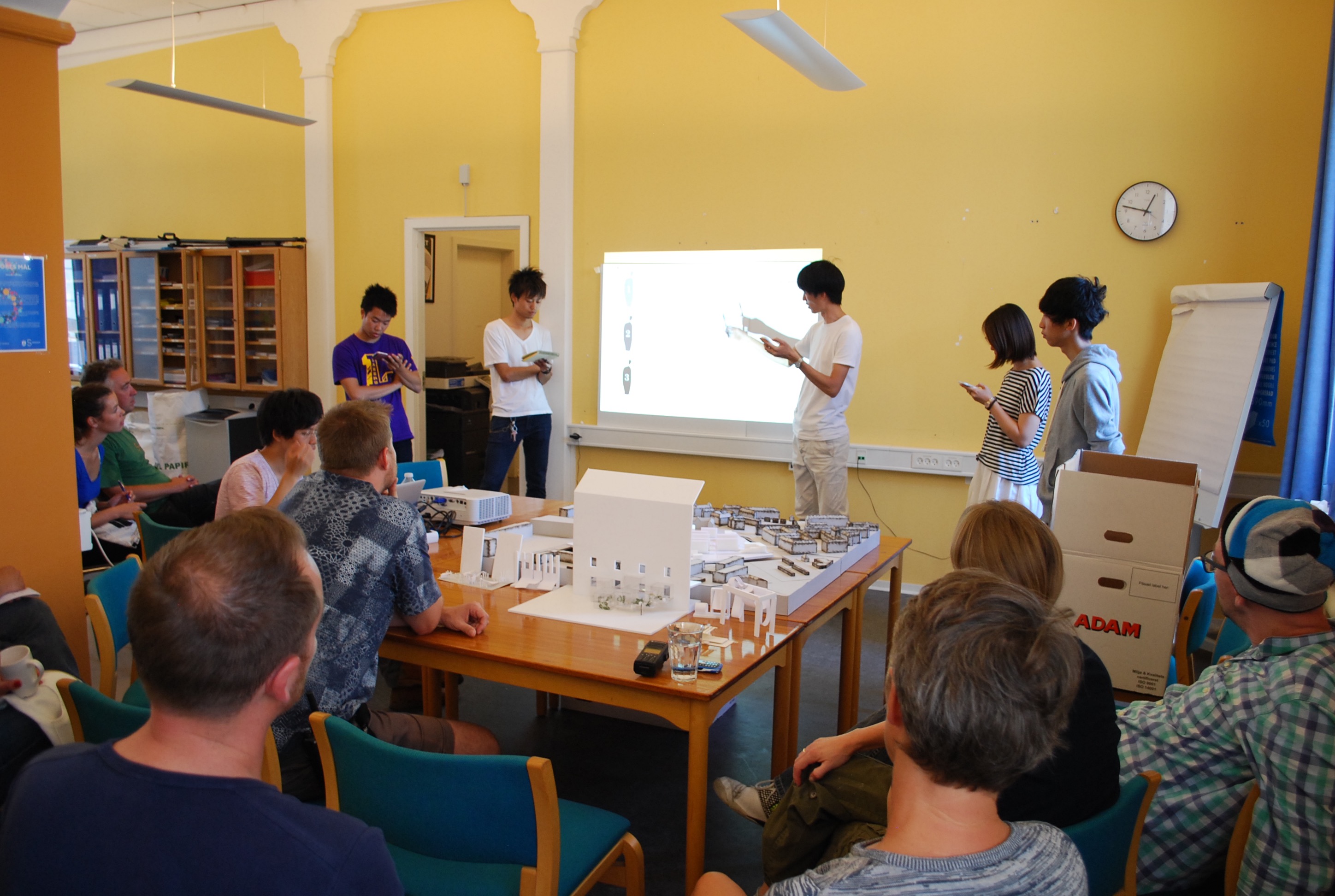

JaDASはデンマークと日本の学校の両方が休みになる8月に、3週間にわたり行われます。 プログラムは、主にデザインワーク、レクチャー、ビジットという3つのアクティビティから構成され、メインとなるアクティビティはデザインワーク。

「デザインワークは日本人の建築学生が現地の学生と協働で設計作業を行います。密度の高い活動を通して少しでも多くのことを共に学んでいきたいと思っているため、クライアントを見つけ、実際に建築されることを想定してリアルな提案ができるよう努力しています。

レクチャーは、現地で活躍する日本人の建築家や日本に関心のあるデンマーク人建築家の方々にご協力いただき、ご自身が関わったプロジェクトについてのレクチャーに加えて、デンマークの建築文化や日本とデンマークの違い、日本人建築家としてデンマークで働くことについてなどをお話していただきます。

ビジットはデンマーク内の有名な建築を設計者の案内付きで見学したり、いろいろな規模の設計事務所を回って、事務所内見学をしたり、建築家の働き方についてお話を聞いたりします。

レクチャーやビジットで得た学びは、デザインワークにも大きく影響するため、これら3つのアクティビティの親和性が重要です。」

1年目は8人の日本人学生が参加し、現地の学生10人と協働で、近隣の小中学生が利用することができる野外活動施設を教育系NGOに提案。実際に建築されることを前提として提案したが、具体的な話の進展は現在見られていないそうです。

2年目は日本からの参加者が倍の15人に増え、現地学生8人を交えて実施された同プログラム。前年の反省を活かし、長期間に渡り会話を続けていくことを前提にクライアントに話を持ちかけ、JaDASの3週間が終了した今でも継続してプログラムを進めているといいます。

Design Project 〜Sundholm ホームレスの町〜

2回目となった2016年のサマープログラムでは、コペンハーゲン市の一画、スンホルムの公共団体にデザインを提案。

「対象となった敷地は、コペンハーゲン南部のスンホルムという、ホームレスが中長期に渡って滞在できる支援地区。スンホルムを管理している市の組織スンホルムアクティビティセンターに対し、参加者を3つのグループに分け、地区全体の生活の質を向上するための建築的提案をそれぞれ行いました。」

週に1度、合計3回に渡るパブリックミーティングを経て、クライアントの要望や解決へのイメージを具体化。最後にパブリックミーティングでの提案までがこのプログラムで実現されました。

この提案を実施設計に繋げるため、現在地元の設計事務所とチームを組んでプロジェクトを進めているそうです。

「あこがれ」を原動力に

今後は別の敷地も研究・調査し、JaDASのプログラムを絡め、日本、デンマークの学生とともにまた設計提案を行っていく方針。

「まだまだ実践していると言えるレベルには達していないかと思いますが、分野を問わず巡り合ったチャンスに対して積極的に飛び込み、それを建築分野につなぎ合わせつつアイデアやプロジェクトの発展を目指しています。」

2017年、日本とデンマークが国交樹立150周年を迎えるに当たり、JaDASでは日本、デンマークの若手建築家を巻き込み、記念エキシビジョンを開催することを目標に活動中。12月のエキシビジョン開催に向けて急ピッチで現在準備が進んでいるが、そのプロセスを楽しんでいるという矢野さん。彼の精力的な活動を支える原動力とは何なのでしょうか?

「それは、こうなりたい、こうなって欲しい、という「あこがれ」です。少なくとも私の場合、このあこがれが、常に私を前へ前へと突き動かしているように思います。」