1級建築施工管理技術検定の受検資格について

- TOP

- 1級建築施工管理技士

- 1級建築施工管理 試験・資格情報

- 1級建築施工管理技術検定の受検資格について

1級建築施工管理技士になろうとする人は、(一財)建設業振興基金が実施する1級建築施工管理技術検定に合格し、国土交通大臣の免許を受ける必要があります。

1級建築施工管理技術検定は、「第一次検定」と「第二次検定」に分かれて実施されます。第一次検定に合格すると1級建築施工管理技士補、第二次検定に合格すると1級建築施工管理技士の国家資格を取得することができます。

第一次検定の受検資格

試験実施年度に満19歳以上となる方 【令和7年度に申請する場合、生年月日が平成19年4月1日以前の方が対象】

- 「第一次検定のみ」の受検を希望される場合は、新規受検・再受検にかかわらず、受検申請書を利用した申請はできません。試験実施機関の申請WEBサイト(https://www.fcip-shiken.jp)からの申請となります。

第二次検定の受検資格

令和6年度より、施工管理技術検定の受検資格が改正されました。ただし、令和10年度までの間は、経過措置として、制度改正前の受検資格要件(以下「旧受検資格」)による第二次検定受検も可能です。 なお、旧受検資格にもとづいて受検申請をする場合、令和6年度から10年度までの間に第二次検定を受検していれば、令和11年度以降もひきつづき第二次検定の再受検者として受検申請をすることができます(欠席者を含み、辞退者は除く)。

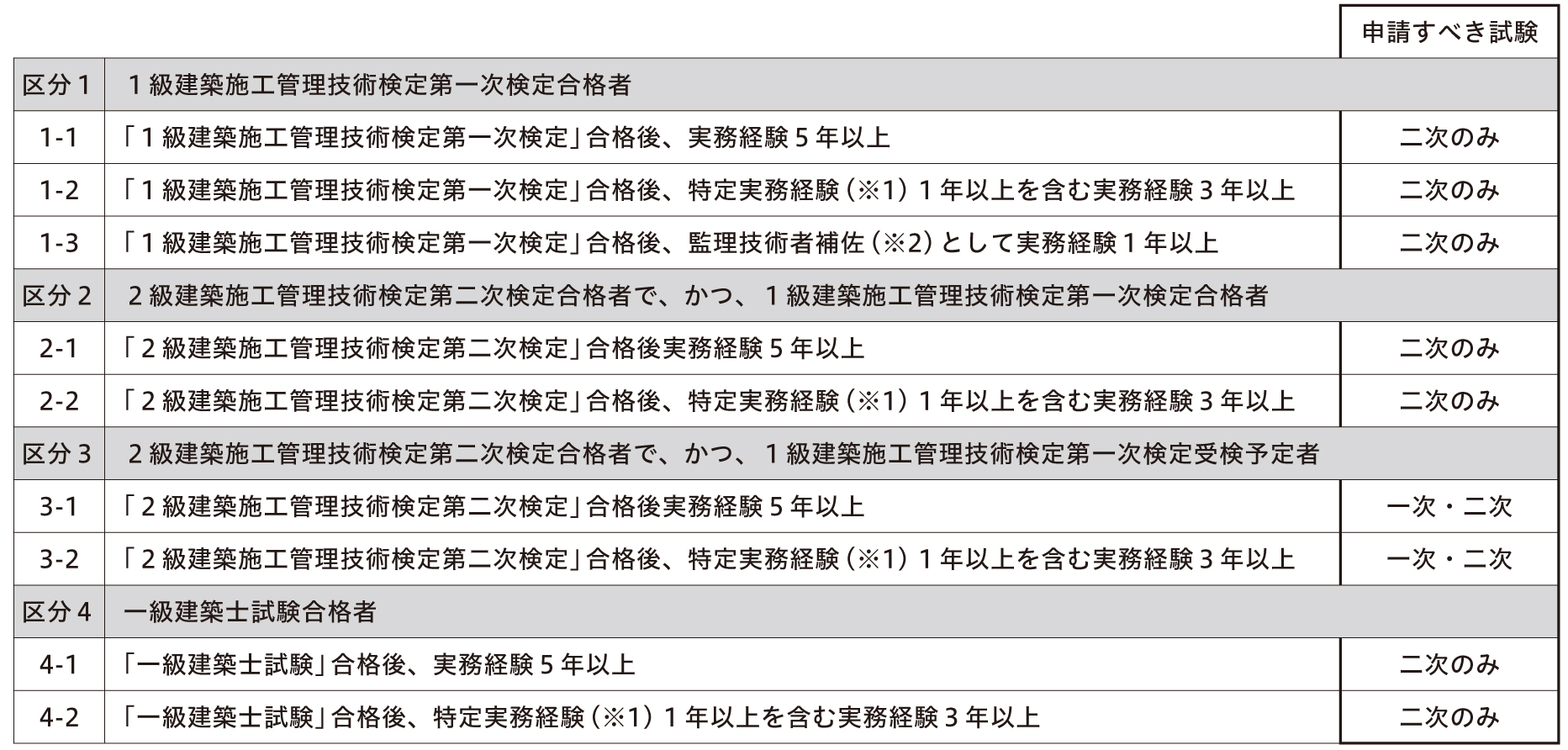

新受検資格

新受検資格により第二次検定を受検するためには、以下いずれかの要件を満たす必要があります(一次二次同時に受検申請をした場合、第一次検定に不合格となると、同年度の第二次検定は受検できません)。

- (※1)特定実務経験とは

建設業法の適用を受ける請負金額4,500万円(建築一式工事については、7,000万円)以上の工事において、監理技術者または主任技術者(いずれも監理技術者資格者証を有する者)の指導の下での建築施工管理の実務経験、または、自ら監理技術者若しくは主任技術者として行った建築施工管理の実務経験をいいます。 - (※2)監理技術者補佐経験とは

1級建築施工管理技士補の資格を有し、かつ当該工事における主任技術者要件を充足する者が、監理技術者の専任が必要となる工事において、監理技術者の職務を専任として補佐した経験をいいます。よって、単なる監理技術者の補助経験は対象になりません。

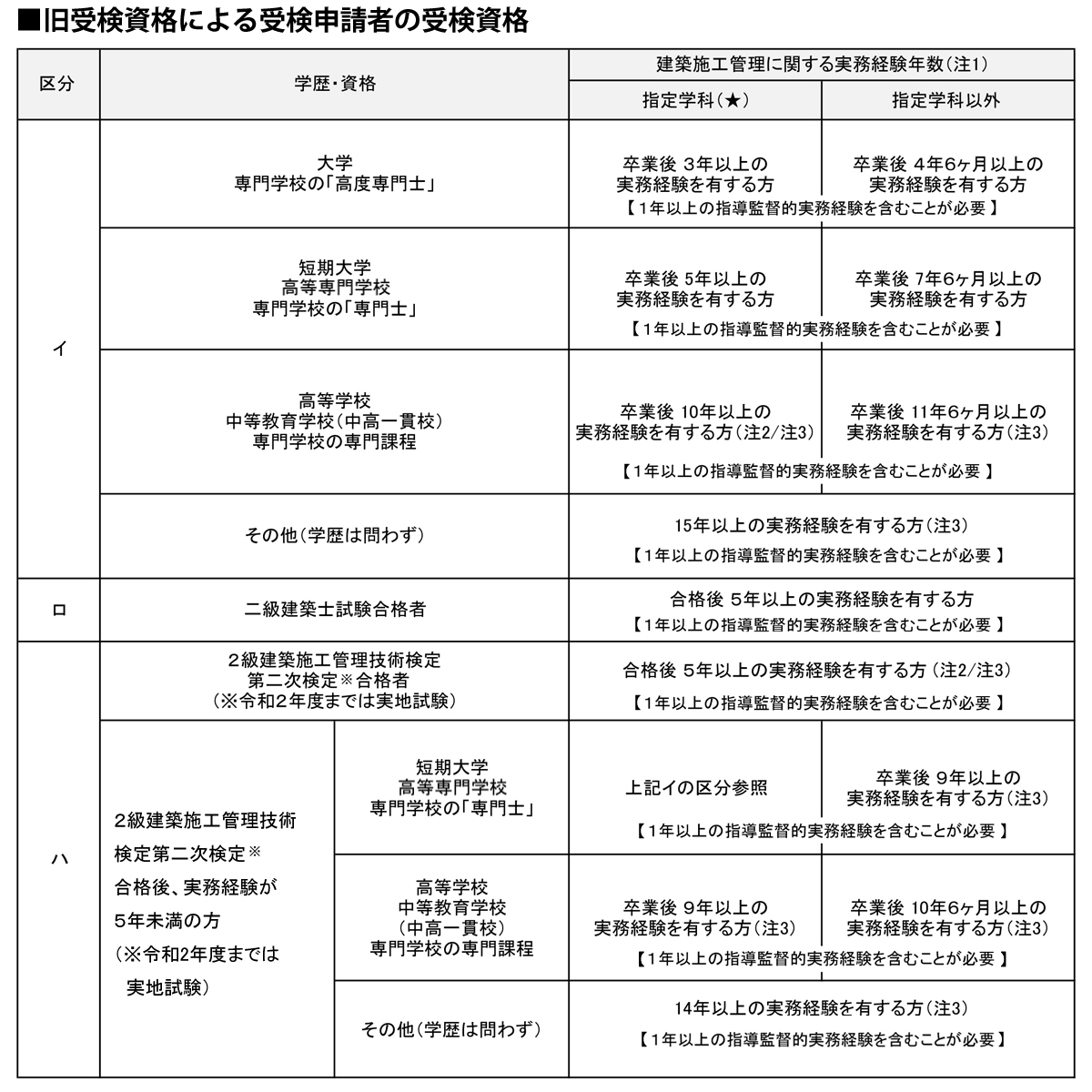

旧受検資格

旧受検資格により第二次検定を受検するためには、1級建築施工管理技術検定第一次検定または一級建築士試験に合格した上で、以下いずれかの要件を満たす必要があります(一次二次同時に受検申請をした場合、第一次検定に不合格となると、同年度の第二次検定は受検できません)。

実務経験年数は令和7年3月31日現在で計算する必要があります。経験が不足しており受検資格を満たせない場合で、 第二次検定の試験日の前日までに予定されている実務がある場合、当該予定を実務経験に算入することができます。

実務経験と指定学科について

- 実務経験年数および指定学科の詳細は 試験実施機関HP等をご確認ください。

注1. 実務経験年数等について

- 旧受検資格の実務経験年数には、1年以上の指導監督的実務経験を含むことが必要です。

- 受検資格上の内容を確認するため、試験実施機関が指定する書類について後日、追加で提出が求められる場合があります。

- 夜間部(第二部)または通信制の学校卒業者の実務経験年数は、試験実施機関HP等をご確認ください。

注2

- 上表( 注 2)がついている実務経験年数について、主任技術者の要件を満たした後、専任の監理技術者または特例監理技術者の配置が必要な工事に配置され、当該監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験を有する方は、実務経験年数の2年短縮が可能です。詳細は試験実施機関HP等をご確認ください。

注3

- 上表( 注 3 )がついている実務経験年数について、建設業法に規定されている『専任の主任技術者』の配置が義務づけられている工事において専任の主任技術者を1年(365日)以上経験し、必要書類をすべて提出できる方に限り、実務経験年数の2年短縮が可能です。詳細は試験実施機関HP等をご確認ください。

ご注意ください

- 受検資格や実務経験、指定学科、提出書類等の詳細は必ず 試験実施機関HP等にてご確認ください。