2級建築施工管理技士とは

- TOP

- 2級建築施工管理

- 2級建築施工管理技士について(試験情報・資格情報)

- 2級建築施工管理技士とは

012級建築施工管理技士をめざそう!

この資格を取得すると、ビルや住宅等の各種工事において、施工計画を作成し、工程管理、品質管理など、施工に必要な技術上の管理を行い、 さらに技術的な立場から作業員を指導監督するなどの業務を行う、「主任技術者」になることができます。 「主任技術者」は、ほとんどの工事現場で配置が義務づけられているため、施工管理に携わる方にとって、2級建築施工管理技士の取得は、もはや必須となっています。

また、2級建築施工管理技士は、建設業法に定められた「一般建設業」の許可要件である営業所ごとに専任で配置しなければならない「営業所技術者」になることができます。

さらに、公共工事の入札の際に企業を評価する「経営事項審査」においては、2級建築施工管理技士は「2点」となっており、 その点数が、そのまま企業の技術力としての評価につながるため、企業にとっては、1人でも多く確保しておきたい人材となっています。

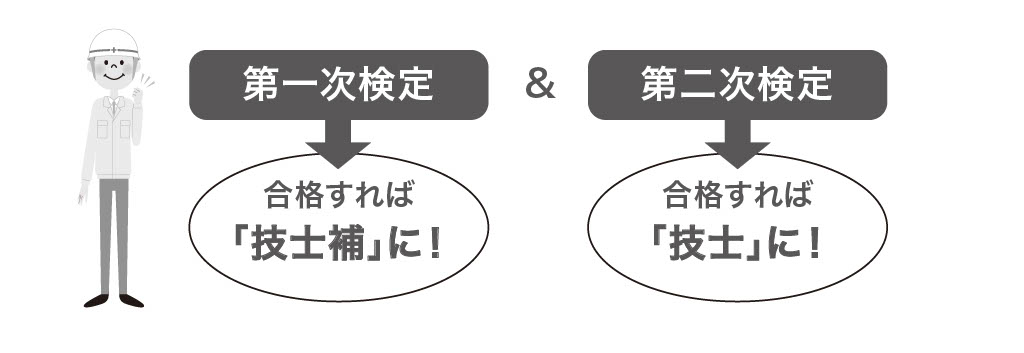

022級建築施工管理技士になるには?

2級建築施工管理技士になるためには、(一財)建設業振興基金が実施する「2級建築施工管理技術検定」に合格し、国土交通大臣より技術検定合格証明書の交付を受けなければなりません。

検定は第一次検定と第二次検定に分かれて実施され、第一次検定に合格すると2級建築施工管理技士補、第二次検定に合格すると2級建築施工管理技士を取得することができます。

第一次検定は高校在学中などの早期からチャレンジでき、合格すれば技士補になれます。

さらに、就職後に実務経験を積めば第二次検定を受検でき、合格すれば技士になれるので、入社後の成長・キャリアアップを具体的にイメージできる有望な人材であると就職活動でアピールすることができます。

これからの建設業界では技士補・技士の資格を持つ若年層の活躍が大いに期待されています。

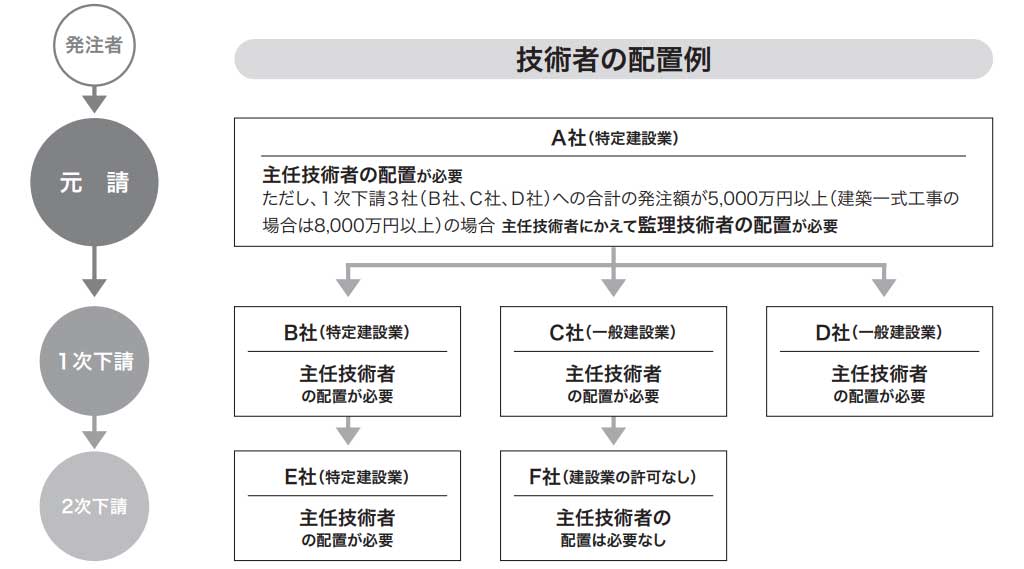

03技術者の配置

建設業の許可を受けた建設業者が、請け負った工事を施工する場合、請負金額の大小、元請・下請にかかわらず、原則として工事現場の技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を置かなければなりません(建設業法 第26条 第1項)。

主任技術者になるためには、2級建築施工管理技士や2級建築士の資格などが必要になります。

また、発注者から直接工事を請け負う「元請」の場合、5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて「監理技術者」を置く必要があります。

監理技術者になるためには、1級建築施工管理技士や1級建築士の資格などが必要になります。

ただし、建設業の許可を受けていない業者(建築一式工事で請負金額1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅、その他工事で請負金額が500万円未満の軽微な工事のみを請け負う業者)の場合は、

主任技術者を置く必要はありません。

※一般建設業…一般建設業の許可は、建設業を営む者であれば、元請・下請の区別を問わず、必ず受けなければならない(ただし、建築一式工事で請負金額1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅、その他工事で請負金額が500万円未満の軽微な工事のみを請け負って営業する場合を除く)

※特定建設業…発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、下請に発注する金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)の工事を施工する者は、特定建設業の許可を受けなければならない。

04技術者の専任

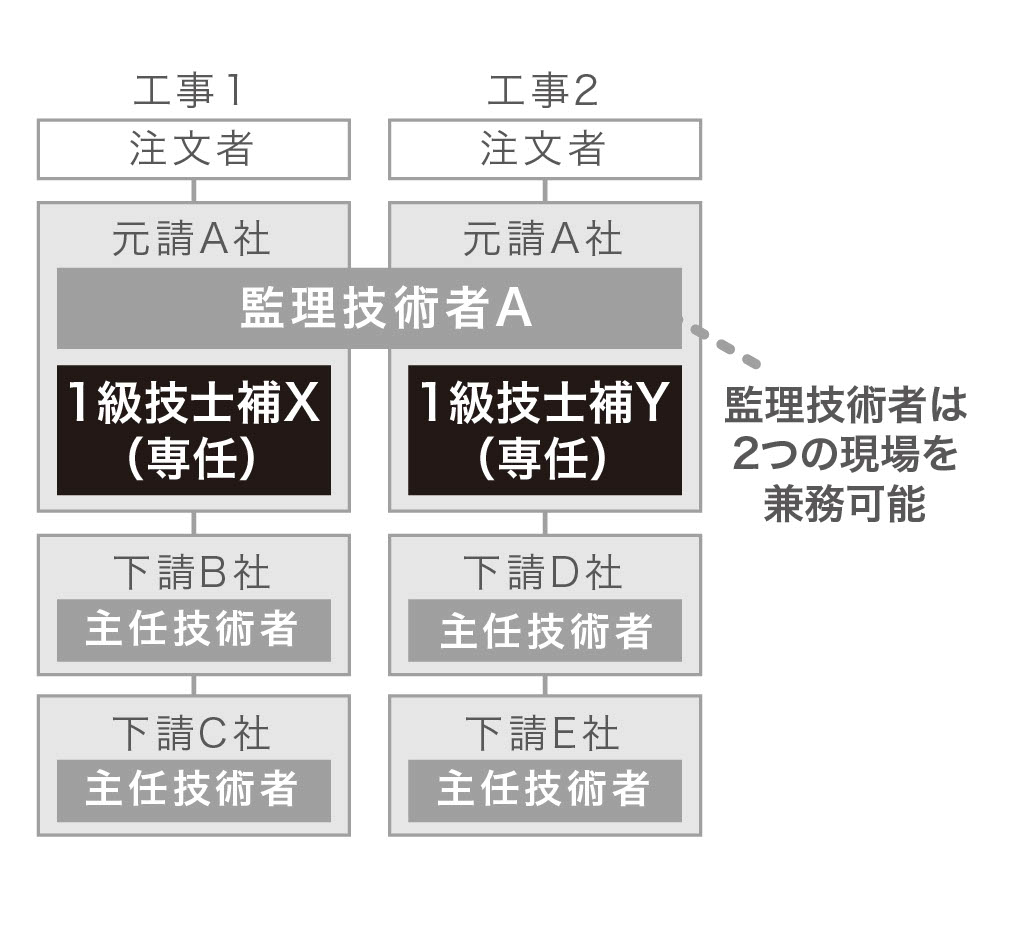

公共性のある施設・工作物、または多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事等については、配置する主任技術者または監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。

工事現場ごとに専任とは、常時継続的に当該建設工事に係る職務に従事することです。専任で設置すべき期間は工事の契約期間とし、下請が受け持つ専門工事については、施工が断続的である場合は、現場稼働期間となります。

ただし、「請負代金の額が一定額未満である等の条件を満たす場合の主任技術者または監理技術者」や「主任技術者の要件を満たした1級技士補(1級の第一次検定合格者)等を監理技術者補佐として現場に専任で配置する場合の監理技術者」は、2つの現場を兼務できるようになりました。

※「技士補」とは

施工管理技術検定の第一次検定合格者に与えられる称号。主任技術者要件を満たした1級技士補は監理技術者補佐として現場に専任で配置でき、

これにより元請の監理技術者は2つまで現場を兼務できるようになっています。なお、監理技術者補佐として配置できる1級技士補の経営事項審査(経審)ポイントは4点となっています。

※国交省リリース資料から一部引用

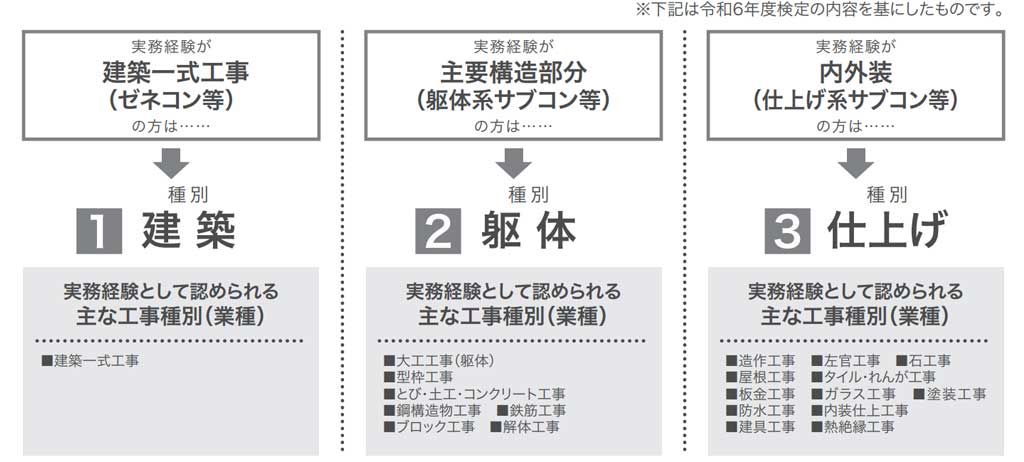

052級建築施工管理技士の3つの種別

2級建築施工管理技士になるためには、資格の性質上、実務経験が必要不可欠です。

しかし、一口に実務といっても、各個人が経験してきた工事の種類はさまざま。そのため、多くの受検者の実状を考慮し、2級建築施工管理技士の資格は3つの種別に分かれています。

実務経験が建築一式工事の人は、「建築」の種別で受検します(第二次検定)。

同様に、鉄筋工事や鋼構造物工事の場合は「躯体」、左官工事や板金工事の場合は「仕上げ」の種別に該当します。それぞれの種別ごとに試験内容は異なり、また合格後も、種別ごとに可能な業務の範囲が異なります。

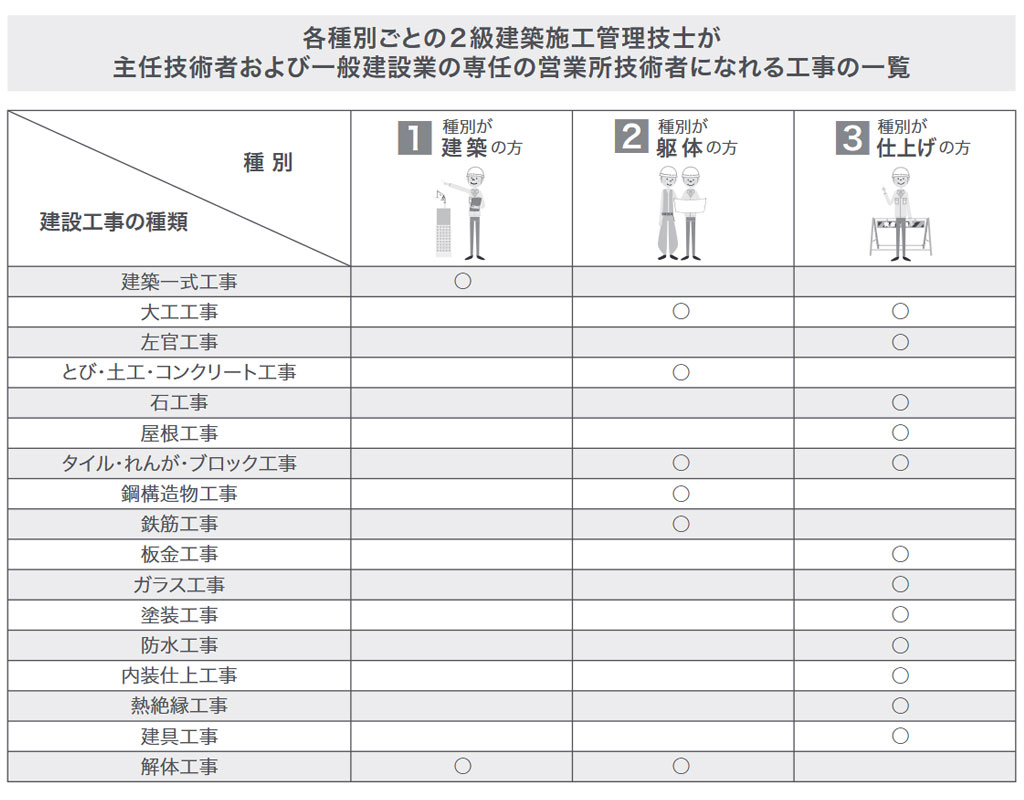

06それぞれの種別ごとにできる仕事

2級建築施工管理技士を取得すると、主任技術者、および一般建設業の営業所ごとに置かれる専任の営業所技術者になれますが、それぞれの種別ごとに、認められる工事の種類が異なります。 種別が異なる工事の主任技術者および一般建設業の専任の営業所技術者になるためには、改めてその種別を受検しなおさなければなりません。

○1級建築施工管理技士の資格を取得すれば、上記のすべての工事において、主任技術者、監理技術者、一般建設業の専任の営業所技術者、特定建設業の専任の特定営業所技術者になることができます。